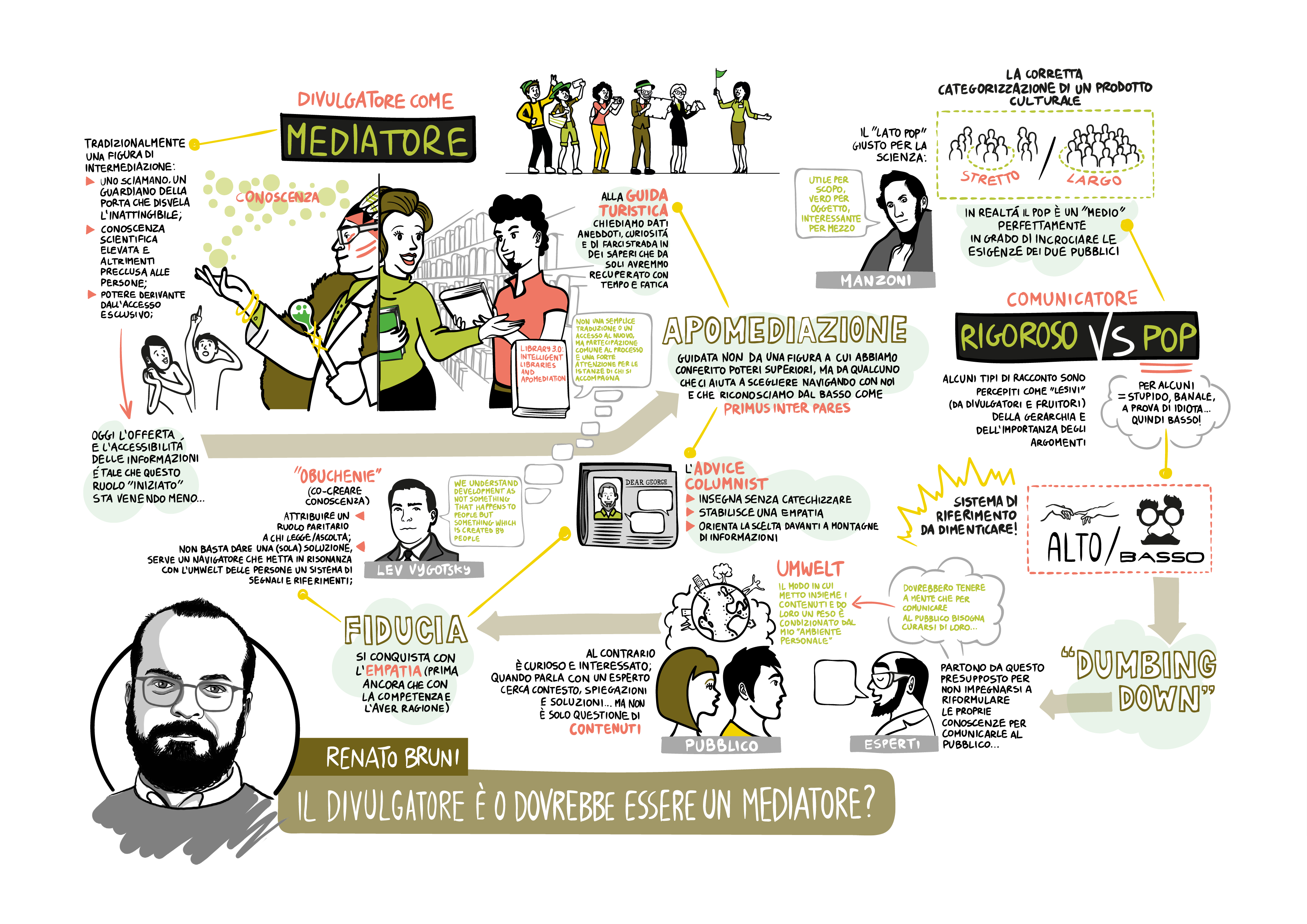

Se il mediatore rappresenta un traghettatore culturale che mette in contatto due universi non comunicanti, io non mi sento tale. Preferisco assomigliare a un bibliotecario che aiuta nella scelta del libro giusto per ciascun utente o a un advice columnist, un curatore di rubriche di consigli per i lettori. Credo che il compito attuale di chi fa divulgazione, anziché disvelare mondi di difficile accesso, sia raccontare storie di scienza che aiutino le persone a navigare nella babele di dati e testi che abbiamo a disposizione. Sono due obiettivi differenti e corrispondono a stili differenti. Il problema odierno non mi pare più quello di aprire porte chiuse e tradurre linguaggi arcani in forme comprensibili a chi non ne possiede la grammatica, ma piuttosto aiutare le persone a scegliere in che porta entrare per non perdersi in un labirinto. Il divulgatore è stato senza dubbio per lungo tempo una figura principalmente di intemediazione, la cerniera tra chi produceva la scienza e chi ne voleva fruire. I due mondi erano separati, fisicamente e talvolta anche socialmente e l’esigenza primaria era tradurre un gergo settoriale in una lingua condivisa da un pubblico più ampio. Questa dinamica e questo ruolo erano favoriti dalla struttura piramidale di distribuzione del sapere, con un “alto” che non solo metaforicamente si attribuiva superiorità rispetto a chi stava “fuori” e “sotto”. Attualmente credo che questo compito quasi sciamanico, da guardiano di porta che disvela l’inattingibile, stia venendo rapidamente meno. Quelle informazioni un tempo inaccessibili ai più sono in mezzo a noi (chiunque può recuperare qualsiasi pubblicazione scientifica con Google Scholar e SciHub, ad esempio) e la divulgazione come altri ambiti del sapere è finita nel fuorigioco della disintermediazione.

Quando provo a raccontare storie di scienza non mi sento un mediatore perché la mediazione in fondo è un rapporto che implica i temi dell’accesso e del potere: qualcuno possiede o genera l’informazione in una stanza chiusa e ne detiene privilegi e potenzialità, mentre ad altri che stanno fuori quell’informazione interessa pur non avendo le chiavi per entrare. Di conseguenza serve un intermediario, una figura riconosciuta dalle parti che gode comunque di una posizione di vantaggio. I contesti sono apparentemente diversi, ma credo che questa dinamica sia identica a quella registrata dall’etnografia in quasi tutti i popoli che fanno uso di sostanze enteogene per avvicinarsi alla divinità. Lo sciamano è il mediatore tra la divinità e la sua gente, è lui che ha le chiavi per aprire le porte che conducono all’elevato, al supremo, all’apertura della mente altrimenti preclusa. Nel far questo lo sciamano rientra nella dinamica non solo di accesso, ma di potere. Se la divinità è elevatissima, lui è più elevato dei suoi concittadini e difatti vive una posizione socialmente privilegiata. Attualmente un divulgatore che agisce da mediatore puro rischia da un lato di essere tagliato fuori dalla domanda (l’offerta di informazioni è talmente elevata che il suo mazzo di chiavi non serve più) ma anche dall’essere riconosciuto come il depositario a priori di una fiducia superiore. La sua figura di mediatore deve forse cambiare un po’: quella fiducia anziché darla per scontata se la deve conquistare e coltivare. È anche vero che esiste una resistenza a questo cambiamento da parte di chi è interessato al controllo del potere che ne deriva e molti desiderano mantenere una dinamica di mediazione più verticale.

Ho scoperto che in ambito medico l’approccio alla mediazione moderna, quella “non sciamanica”, ha un nome. L’apomediazione consiste nella navigazione verso una scelta non più guidata da una figura a cui abbiamo conferito poteri superiori, ma da chi ci aiuta a scegliere navigando con noi. È apomediazione quella di Tripadvisor e dei commenti di Amazon, è apomediazione soprattutto quella del bibliotecario che sceglie coi lettori un percorso ed è apomediazione, magari indiretta, quella di chi racconta una storia di scienza tenendo un occhio ai contenuti e un occhio alle aspettative, ai bisogni e al microcosmo emotivo di chi lo leggerà. Forse il divulgatore contemporaneo deve assomigliare di più a un attore nell’apomediazione, trovando un modo per navigare egli stesso assieme al gruppo che accompagna. La figura della guida turistica e quella dell’advice columnist ad esempio hanno molte cose in comune a riguardo. Quando visitiamo una mostra o una città e ci rivolgiamo a una guida le stiamo chiedendo di aprirci un mondo che non è inattingibile: possiamo conoscerlo anche nei dettagli da soli, leggendo e camminando. Eppure alle guide chiediamo dati, aneddoti, curiosità, cose da raccontare a chi non c’è e chiediamo di farci strada in mezzo a vie, luoghi e saperi che da soli avremmo recuperato con maggiore fatica e soprattutto impiegando molto più tempo. Nel farlo riconosciamo loro un’autorità, o meglio una competenza, un’autorevolezza che non è quella riservata a un insegnante anche per un semplice motivo relazionale: la guida mentre ci accompagna vive contemporaneamente la nostra stessa esperienza. Non è la voce narrante di un documentario, è uno del gruppo: se piove si bagna, se fa caldo suda, se ci si ferma per uno spuntino beve un caffé con noi. Ci accompagna per una via che conosce, ma fa la strada con noi e questo basta, se è brava, a farla integrare nel gruppo. Entra nella semiosfera di chi sta accompagnando e ha il compito fondamentale di farci risparmiare la moneta attualmente più preziosa, ovvero il tempo: se il divulgatore-mediatore faceva guadagnare conoscenza, il divulgatore-apomediatore fa risparmiare tempo, agevola le scelte più che tradurre scoperte.

Un bravo advice columnist fa una cosa più sottile: di fronte al nostro cruccio e grazie all’anonimato reciproco riesce a insegnare senza catechizzare, a stabilire un’empatia che come un buon legante da cucina permette di trasferire sapori e aromi che altrimenti avrebbero fatto a pugni. Amalgama le conoscenze letteralmente parlando d’altro, orientando in modo obliquo la scelta che faremo davanti a future montagne di informazioni. Un ambito in cui il contributo dell’apomediazione è particolarmente rilevante è quello dello smarrimento e della guida verso fonti fidate: dalla fiducia più o meno incondizionata verso chi ha le chiavi della conoscenza si è passati ad approcci condivisi per guidare le persone a riconoscere, trovare e usare informazioni affidabili. Il mondo della divulgazione scientifica potrebbe senza dubbio trarre beneficio dalle esperienze accumulate in questo contesto. Quelle raccontate ad esempio nel volume Library 3.0: Intelligent

Libraries and Apomediation sono vie di formazione che non includono solo la semplice traduzione o l’accesso al nuovo, ma implicano la partecipazione comune al processo e una forte attenzione per le istanze di chi si sta accompagnando, tutte azioni che rendono al meglio sui social o abbinando i social a comunicazioni più strutturate (libri, video, testi vari). Più tardi citerò un pedagogo russo chiamato Lev Vygotsky, qui mi limito a una sua frase che riassume la distanza tra il divulgatore-mediatore, che magicamente fa cambiare le persone e quello più obliquo e orizzontale che trovo più contemporaneo, che coinvolge e si mescola al suo pubblico:

“we understand development as not something that happens to people but something that is created by people”

Vygotsky, 1930

È stata pronunciata nel 1930, ma è la quintessenza dell’apomediazione applicata alla divulgazione scientifica odierna.

Il discorso del potere torna a galla anche quando si parla di forma: alcuni tipi di racconto, anche scientifico, non sono digerite da alcuni (sia divulgatori che fruitori) perché percepite come lesive della gerarchia e dell’“importanza” degli argomenti. Questo anche quando, nel contesto giusto, si rivelano efficaci per estendere il pubblico di riferimento, per avviare dinamiche basate sulla curiosità e non sulla rigidità di pensiero e quando fanno emergere temi altrimenti sotterranei, come nel caso della satira e del pop. In questo, il pop è per molti automaticamente sinonimo di mancanza di rigore e di “dumbing down”, ma si tratta a mio avviso soprattutto di un problema culturale di chi vive scienza e divulgazione come strumenti per elevarsi socialmente. Ed è un problema che ancora una volta non esiste solo nella divulgazione.

Ho letto recentemente un articolo di Guia Soncini intitolato “Il problema italiano con il pop”, che parla di televisione e di letteratura, ma anche di autori e pubblico, di chi produce forme culturali e di chi ne può fruire. Un passaggio mi ha ricordato le polemiche che ciclicamente riguardano la scelta di raccontare la scienza con modalità estranee al seminato accademico, quello più o meno direttamente accostabile all’insegnamento in senso lato, e quindi messe nel calderone del pop (la satira, i video, l’agire da influencer, i fumetti, la creatività). Leggendolo mi sono accorto che la mia mente usava gli occhiali della divulgazione scientifica, sostituendo cultura con scienza, Freccero con qualche accademico di spicco o Fabio Volo con influencer/youtuber senza alterare il senso del discorso.

“Noi che a un certo punto abbiamo deciso che Freccero fosse intelligente, e quindi di ripetere come una declinazione latina imparata a memoria il suo «Bisogna mescolare l’alto e il basso». È un errore, tecnicamente. I prodotti culturali non sono “alti” o “bassi”: sono “larghi” o “stretti”, sono intrattenimenti per le masse o per pochi selezionati che hanno gli strumenti per decrittarli. Ma chiunque abbia frequentato anche solo per 49 minuti uno psicanalista sa che gli errori sono rivelatori, e quindi “alto” e “basso” è perfetto, dice di noi che consideriamo rilevante e prezioso ciò che innalza e conduce a iddio onnipotente, e basso ciò che fa ridere, che è triviale e corporeo e conduce all’inferno e persino, facciamoci il segno della croce, vende e fa soldi.

[…]

Il complesso culturale degli italiani, dicevo. Di quelli che non oserebbero mai chiedere alla cultura d’intrattenerli, anzi la riconoscono come tale solo se ostica, oscura, forse addirittura ostile. Un nemico che va protetto: come osa Fabio Volo pubblicare dei libri – e non importa se i suoi libri vendano più di quanto abbiano mai fatto i suoi film o i suoi programmi, rendendolo indubitabilmente un titolare nella categoria degli scrittori, mica un imbucato – non importa perché noi abbiamo fatto le squadre, e abbiamo deciso che lui non appartiene alla cultura.

[…]

Tra tutti questi alti e bassi, la domanda è che fine abbia fatto il medio, quel medio che poi è il pop: non il prodotto culturalmente impresentabile che distrae le masse, né quello di nicchia che piace agli intellettuali, ma quello che unisce le due istanze. È Beyoncé che ci manca, mica la serie di nicchia da pay tv o il varietà senza velleità del sabato sera.”

Quest’ultimo paragrafo possiamo fare lo sforzo, giocoso e puramente pop, di parafrasarlo:

“Tra tutte le forme alte e basse del racconto della scienza, la domanda è che fine abbia fatto il medio, quel medio che poi è il pop: non il prodotto impresentabile che distrae le masse sulla colonna di destra dei quotidiani online e che considera degno di esposizione solo l’animale (o la pianta) “che fa cose da uomo”, né l’ennesimo lancio di stampa di Eurekalert e neppure il tomo di nicchia e strettamente tecnico che gratifica solo scienziati e iniziati, ma quello che unisce le due istanze. È un Beppe Viola della scienza che ci manca, mica il saggio scientifico o il meme”

Per gli amanti del lato umanistico della cultura, questo pop che manca al racconto della scienza è secondo me l’approccio al romanzo storico di Manzoni, che prevedeva una triangolazione precisa che cito quasi sempre quando mi chiedono quale sia il mio metodo preferito per fare divulgazione: “utile per scopo, vero per oggetto, interessante per mezzo“. Per stare in piedi questo tavolino deve avere tre gambe equidistanti e della stessa lunghezza. E non deve necessariamente essere basso, come in genere si lascia intendere quando compare l’espressione “cultura popolare”: esistono forme di pop sofisticato perfettamente coerenti col bisogno di incrociare le esigenze di un pubblico “stretto” e i bisogni di quello “largo”. Se c’è una cosa che il divulgatore moderno deve dimenticare, secondo me, è proprio il riferimento all’alto e al basso e al pop come cosa sciatta e al suo pubblico come a dei barbari in senso etimologico, ovvero come “chi non sa parlare”. Questo tipo di impostazione, perfettamente coerente con il taglio “didattico” di molti intenti divulgativi, nasce anche dal grande fraintendimento sul senso dell’espressione dumbing down spesso abbinata alla divulgazione e alla “semplificazione” dei concetti scientifici. Il dumbing down nasce a Hollywood e non a Harvard: corrispondeva, negli anni ’30, alla stucchevolezza del banale usata per rendere una sceneggiatura comprensibile a persone con istruzione o esperienza limitate. Nel corso del tempo è diventata trasversale a quei contesti nei quali la semplificazione estrema è ritenuta la chiave per arrivare a un lettore considerato incapace di miglioramento intellettuale. Pop, in questo contesto, sarebbe sinonimo di stupido, banale, a prova di idiota e quindi basso nella medesima lettura a cui accenna Guia Soncini nel suo articolo.

La questione è stata trattata in dettaglio da un articolo dell’Atlantic intitolato “The Myth of ‘Dumbing Down” e il suo riassunto è, lo dico da accademico, perfetto e sintomatico dello stesso discorso sulla mediazione fatto in precedenza e sull’attenzione per il microcosmo personale dell’audience anche quando si parla di divulgazione scientifica.

“I suspect that what scholars and other experts really mean when they express worry about dumbing down is that they don’t want to be bothered to make the effort of reframing their work for audiences not already primed to grasp it. It’s hard to do and even harder to do well. That’s a fine position; after all, it’s the fulltime job of journalists and nonfiction writers to translate ideas for the general public from their specialized origins. Not all scholars can, or should, try to do this work themselves (although to do so exercises the generosity that comes from service). But to assume that even to ponder sharing the results of scholarship amounts to dumbing down, by default, is a new low in this term for new lows. Posturing as if it’s a problem with the audience, rather than with the expert who refuses to address that audience, is perverse. One thing you learn when writing for an audience outside your expertise is that, contrary to the assumption that people might prefer the easiest answers, they are all thoughtful and curious about topics of every kind. After all, people have areas in their own lives in which they are the experts. Everyone is capable of deep understanding.

[…]

It’s quite hard to do well, too. Imagine a conversation with your mechanic, or your doctor. What do you want from it? You want to understand the nature of the expert’s understanding of a problem in a way that gives you context and explanation, not to mention faith in a proposed solution. And those are circumstances in which you are already invested in the knowledge and the outcome. It’s much harder when readers don’t know what they want to know or why. They need to be lured in. To do that well, the writer needs to care about the reader.

To overcome the myth that dumbing down is the default outcome when descending from the ivory tower into the streets, scholars should keep two things in mind. First, the nature of writing is different in the scholarly versus the journalistic context. Scholarly writing is crafted first to buff on is expertise among fellow experts. It’s also done to share knowledge among a community of those experts, of course, but ther is no shaking the fact that publication is an avenue for career advancement. Writers and journalists also have an interest in their careers, of course, but the ethos that motivates their writing is different: Writers write to help people.”

Non credo, tornando al tema iniziale dell’accesso ai mondi e alle culture, che sia solo una faccenda di contenuti. È una questione di fiducia, che non si conquista solo con la competenza e forse neppure con l’aver ragione. Torno sulla figura dell’apomediatore: non riceve dall’alto un imprimatur per far percolare informazioni ma è riconosciuto dal basso come timoniere, come primus inter pares. Questo significa un’importanza empatica e di riconoscimento molto maggiore, che funziona a mio avviso solo se non è centrata esclusivamente su una figura singola, ma su un modello di divulgatore. Diciamo su un network di figure che condivide obiettivi e strategie, anche quando ciascun elemento lavora in forma indipendente. Dico questo perché mi rendo conto che il peso che io stesso attribuisco ai contenuti è condizionato dall’ambiente personale, quello che alcuni semiologi chiamano Umwelt e che per comodità riassumo con una vignetta (per coerenza col discorso sul pop).

Nella quotidianità so di farmi un’idea sulle cose con lo stesso stile con cui faccio la spesa: prima giro tra gli scaffali raccogliendo prodotti in offerta (la pasta integrale a un euro!) cedendo alla voglia di un gusto (oggi mi va l’ananas!) o al ricordo di un’appartenenza (i ciccioli fritti!), seguendo un posizionamento (il vino mai sopra i 10 e mai sotto i 6 euro) o da una comodità (il minestrone surgelato) e solo dopo, a casa, cerco di trovare un modo per combinare una cena. Mi dicono che questo approccio sia il medesimo con cui si muove il nostro cervello quando affrontiamo un tema nuovo, ovvero quando dobbiamo costruirci un’idea in fretta su qualcosa che non conosciamo: i contenuti hanno un peso limitato e nella babele dell’infosfera senza apomediazione facciamo scegliere al nostro Umwelt. Forse sarebbe più razionale fare l’opposto: definire un menu, una ricetta e poi acquistare di conseguenza con raziocinio, ma non ne ho quasi mai il tempo e la competenza. Non sono il solo a improvvisare una cena di ragionamenti, lo facciamo tutti noi quando leggiamo un saggio o un post su Facebook o quando ascoltiamo un’intervista o una presentazione: mettiamo insieme una convinzione con gli ingredienti che abbiamo nel nostro ecosistema mescolandoli a quelli che ci vengono proposti, in una cucina che è una semiosfera.

Improvvisare è però una parola spesso deformata: non significa fare le cose a caso, ma seguire alcune regole silenti che il teatro ha ad esempio codificato. In primavera ho lavorato con una collega americana scoprendo un testo che ha scritto con un collega filosofo, chiamato Yes, and’as Teaching-Learning Methodology e dedicato all’engagement degli studenti di discipline scientifiche in una forma che minimizzi i conflitti. Ancora una volta mi è sembrato un eccellente esempio di come altri ambiti contigui alla divulgazione scientifica abbiano sviluppato strategie per contenere alcuni problemi e massimizzare alcune dinamiche, in questo caso quelli derivanti dai conflitti, dalle emozioni e dal tipo di pubblico.

“We consistently and enthusiastically affirm and encourage our students in their socialemotional-intellectual development. To accomplish this, we practice ‘Yes, and.’ In a nutshell, the essence of ‘Yes, and’ is to respond positively to what others bring to a conversation or activity, and then to take what they offer and further build on it. In the context of improvisational theater, this means paying careful attention to what a fellow actor is trying to accomplish and working supportively with them to pull it off. For example, if our partner in an improv scene offers us an imaginary flower, we take it from their hand and say, “Oh, what a beautiful flower.” We do not respond with, “What flower? I don’t see any flower.” In the context of classroom teaching, the ‘Yes, and’ approach looks a little different (more on that later), but the core concept is the same. We, the teachers, work with our partners (our students) to collectively create something new. When relating to our students, we strive to interact in the context of what the twentiethcentury Russian psychologist, methodologist, and educator Lev Vygotsky describes as obuchenie, the Russian term we understand to mean ‘teaching-learning. As opposed to the separation that is traditionally made between ‘teacher’ and ‘student’ or ‘teaching’ and ‘learning,’ obuchenie combines these into a single concept. Obuchenie, as activity, is in sharp contrast to the notion of ‘teacher’ as the fount of knowledge, which is poured into the heads of students. Rather, we seek co-create with our student social environments or spaces in which learning can take place. As part of this process, to use Vygotsky’s formulation, we relate to our students as “a head taller” than they are. A vivid illustration of the concept of relating to others ahead of themselves may be seen in Vygotsky’s example of how we as a species learn language. Toddlers, for instance, will babble, while those of us who are older (i.e. language speakers) relate to them as if they are speaking coherently. A toddler may waddle along and point up at a bottle of milk and exclaim “bofflee!” In that specific context will likely respond by looking at them and saying “You want the bottle? … ok, here you go.” By our speaking to babbling toddlers as if they themselves are able to understand and speak clearly, they begin to understand and eventually do become language speakers. Put another way, we don’t require toddlers to master our spoken (or other) language before we speak to them. If that was the case, they would never learn how to speak.”

Dall’esperienza ibrida tra la mia collega chimica e il suo collega filosofo emergono più temi rilevanti per la divulgazione scientifica. Uno, ancora una volta, è l’attribuzione di un ruolo paritario a chi ci legge o ascolta: non un bambino che balbetta da sgridare, ma una persona da stimolare verso l’alto, senza rimarcarne i limiti nel parlare. Un altro è il cosiddetto “problema della soluzione”, che nasce quando per coinvolgere le persone sui temi scientifici si ritiene che esista una singola via e che questa consista nel fornire loro dei contenuti corretti. Le persone cercano un Umwelt che entri in risonanza con il loro, non una soluzione. Serve un complesso di segnali e di riferimenti e serve un navigatore, un consigliere, un apomediatore che renda più amichevole un’area geografica e culturale troppo piena di cose che li confondono: le sole informazioni corrette non sono sufficienti. Un terzo tema è quello del legame tra la forma e la sostanza, tra i dati e il loro accoglimento. A tale riguardo i già citati advice columnist raramente ricorrono alla letteratura e ai numeri, ma stabiliscono un’autorevolezza, una stima o meglio un rapporto fiduciario col lettore grazie a un bilanciato mix di leggerezza, competenza, evidenze e sintonia empatica con chi li contatta. Sono così chiamati quei giornalisti e scrittori che, dalla comparsa della prima rubrica sull’Athenian Mercury nel 1691, tengono aperto il canale umano sui quotidiani rispondendo alle domande più o meno intime dei lettori: in fondo sono i nonni degli influencer di oggi, ovvero figure che diventano di riferimento perché si sono conquistate la nostra fiducia. Studiando il loro lavoro, in particolar modo il lavoro degli advice columnist che sbagliano, si imparano cose interessanti, leggendo rigorosamente tra le righe, anche sul modo in cui la scienza e la tecnica potrebbero essere raccontate e invece non lo sono quasi mai (col risultato che gli influencer più balordi prosperano meglio, perché padroneggiano linguaggi che altri rifiutano).

Partendo dal ritaglio di giornale e dalla sua iperbole, quanti parallelismi con il rapporto verticale e non partecipato, tra scienziato e non scienziato, tra competente e non esperto, tra medico e paziente si possono fare spostando il bersaglio dallo spinterogeno agli OGM e dall’adulterio alle malattie? Anche se la risposta potrebbe essere un goffo tentativo di ironia, porta con sé tutto ciò che un inesperto rifugge quando cerca informazioni. Il problema di chi ha scritto è annichilito (amante? quale amante? non vedo nessuna amante, neanche nell’armadio. Anzi, non vedo neppure te), viene reso responsabile della situazione (se tu avessi studiato meccanica la macchina non si sarebbe bloccata e la tua vita sarebbe continuata serena) e il suo Umwelt deriso, facendo risultare la risposta simpatica solo ai fedifraghi e ai misogini.

Nella divulgazione odierna verso un pubblico ampio e generalista, prestare attenzione ai contenuti non è solo una questione di fonti scientifiche, di evidenze sperimentali e di loro traduzioni. Anzi, forse ora quelle sono la cosa più semplice da gestire, perché lo sciamano è andato in pensione e tutti hanno le chiavi per entrare.

Category:

Renato BruniDate:

30 Novembre 2020